Ergänzend zu den bereits veröffentlichten Bildern von der Bischöfinnen-Weihe in Compostela am 24.6.2025 folgen hier einige Bilder der Weihe-Zeremonie selbst:

Ergänzend zu den bereits veröffentlichten Bildern von der Bischöfinnen-Weihe in Compostela am 24.6.2025 folgen hier einige Bilder der Weihe-Zeremonie selbst:

PRESSEERKLÄRUNG: deutsch – englisch

Die internationale Vereinigung römisch-katholischer Priesterinnen (ARCWP) hat zusammen mit der christlichen Gemeinschaft Home Novo am 24. Juni 2025 die römisch-katholische Priesterin Christina Moreira Vázquez in Compostela (Spanien) zur Bischöfin geweiht.

Die ARCWP, der Moreira bereits als Priesterin angehörte, hat bereits mehrere Bischöfinnen in apostolischer Sukzession geweiht. Dazu gehören auch die drei Bischöfinnen, die jetzt die Weihe vorgenommen haben: Bridget Mary Meehan (USA), Gisela Forster (Deutschland) und Christine Mayr-Lumetzberger (Österreich).

Apostolische Sukzession ist der Glaube, dass Bischöfe Nachfolger der Apostel sind; sie wird durch die Bischofsweihe weitergegeben. Dabei übertragen drei Bischöfe durch Handauflegung und Gebet einem neuen Bischof das apostolische Amt und die zu dessen Ausübung erforderlichen Befugnisse. So wird die ununterbrochene Kontinuität der Mission der Kirche von den Aposteln bis zum heutigen Tag gewährleistet.

Die Weihe (Ordination) ist eines der sieben Sakramente und verleiht der geweihten Person nach der Lehre der römisch-katholischen Kirche ein unauslöschliches Prägemal. Sie ist daher auch dann wirksam und gültig, wenn sie kirchenrechtlich ausgeschlossen ist (valide, sed illicite). In der katholischen Kirche ist auch heute noch die Weihe ausgeschlossen, wenn die geweihte Person nicht männlichen Geschlechts ist (CIC canon 1014).

Das Ziel dieser Weihe ist, die apostolische Nachfolge im Rahmen einer zirkulären und inklusiven Kirche weiterzugeben, um Frauen begleiten und weihen zu können, die berufen sind, offenen Gemeinschaften zu dienen, in denen alle Menschen willkommen sind.

Dr. Bridget Mary Meehan, ARCWP

Dr. Gisela Forster, ARCWP

BILDER:

Bilder zur Weihe-Zeremonie selbst sind HIER. Weitere Bilder und Videos finden sich HIER.

DIE VEREINIGUNG RÖMISCH-KATHOLISCHER PRIESTERINNEN (ARCWP) UND DIE CHRISTLICHE GEMEINSCHAFT HOME NOVO WIRD CHRISTINA MOREIRA VÁZQUEZ AM 24. JUNI 2025 IN COMPOSTELA (SPANIEN) ZUR KATHOLISCHEN BISCHÖFIN WEIHEN.

„Die Vereinigung römisch-katholischer Priesterinnen (ARCWP) und die christliche Gemeinschaft ‚Home Novo‘ laden alle zur Weihe von Christina Moreira Vázquez zur Bischöfin ein.“ So lautet der Wortlaut der Einladung, die derzeit in Umlauf gebracht wird und ein (zumindest in Spanien) einzigartiges Ereignis ankündigt: die Weihe einer Frau zur Bischöfin.

Denn die Vereinigung, der Moreira als Priesterin angehört, hat bereits mehrere ausländische Bischöfe mit apostolischer Sukzession geweiht, darunter die drei, die diese an die spanische Bischöfin weitergeben werden: Bridget Mary Meehan, Gisela Forster und Christine Mayr-Lumetzberger.

Apostolische Sukzession ist der Glaube, dass Bischöfe Nachfolger der Apostel sind und durch die Bischofsweihe Autorität und Gnade empfangen. Die apostolische Sukzession wird daher durch die Bischofsweihe weitergegeben, bei der ein bereits geweihtes Mitglied (in diesem Fall drei Bischöfinnen) durch Handauflegung und Gebet einem neuen Bischof das apostolische Amt und die zu dessen Ausübung erforderlichen Befugnisse überträgt und so die ununterbrochene Kontinuität der Mission der Kirche von den Aposteln bis zum heutigen Tag gewährleistet.

Die drei Bischöfinnen der ARCWP wurden gültig geweiht, und nun werden sie dasselbe mit Christina Moreira tun. Das Ziel dieser Weihe ist, wie in der Einladung zu der Veranstaltung erklärt wird, „die apostolische Nachfolge im Rahmen einer zirkulären und inklusiven Kirche weiterzugeben, damit diese wiederum Frauen begleiten und weihen kann, die berufen sind, offenen Gemeinschaften zu dienen, in denen alle Menschen willkommen sind“.

Die Bischofsweihe findet am 24. Juni um 16:00 Uhr an einem nicht näher bezeichneten Ort statt. „In der Nähe von Compostela“ ist alles, was in der Einladung steht. Der Ort wird geheim gehalten, um die Anwesenheit potenzieller Personen zu vermeiden, die aus ideologischen oder anderen Gründen versuchen könnten, die Veranstaltung zu stören.

Um daran teilnehmen zu können, ist es daher unerlässlich, sich bei Christina Moreira, luz.galilea2025@gmail.com, anzumelden. Anschließend werden die Teilnehmer über das genaue Datum der Feier informiert. Die Weihe von Bischöfinnen in Spanien muss weiterhin im Verborgenen stattfinden. Bis wann?

Dr. Bridget Mary Meehan, ARCWP

—————–

Quelle: Bridget Marys Blogspot, 28.5.2025

Deutscher Kontakt:

Links:

Nachtrag Presseecho:

THE ASSOCIATION OF ROMAN CATHOLIC WOMEN PRIESTS (ARCWP) AND THE HOME NOVO CHRISTIAN COMMUNITY WILL ORDAIN CHRISTINA MOREIRA VÁZQUEZ AS A CATHOLIC BISHOP ON 24 JUNE 2025 IN COMPOSTELA (SPAIN).

„The Association of Roman Catholic Women Priests (ARCWP) and the Christian Community ‚Home Novo‘ invite everyone to the ordination of Christina Moreira Vázquez as bishop .“ This is the wording of the invitation that is beginning to circulate, announcing a unique event (at least in Spain): the consecration of a woman as a bishop.

Because the association to which Moreira belongs as a priest already has several foreign bishops ordained with apostolic succession, including the three who will transmit it to the Spanish bishop: Bridget Mary Meehan, Gisela Forster, and Christine Mayr-Lumetzberger.

Apostolic succession is the belief that bishops are successors of the apostles, receiving authority and grace through episcopal ordination. Apostolic succession is transmitted, therefore, through episcopal ordination, where an already ordained bishop (in this case, three female bishops), through the laying on of hands and prayer, transmits to a new bishop the apostolic ministry and the powers necessary for its fulfillment, thus ensuring the uninterrupted continuity of the Church’s mission from the apostles to the present day.

The three ARCWP bishops were validly ordained, and now they will do the same with Christina Moreira . The objective of this ordination, as explained in the invitation to the event, is „to transmit apostolic

succession within the framework of a circular and inclusive Church, so that it may, in turn, accompany and ordain women called to serve open communities where all people are welcome.“

The episcopal ordination will take place on June 24th, at 4:00 PM, at an unspecified location . „Near Compostela“ is all that the invitation says. The location is being kept secret to avoid the presence of potential individuals who, for their ideological or other reasons, might try to disrupt the event.

Therefore, to be able to attend it is essential to register by Christina Moreira, luz.galilea2025@gmail.com. And then, they will be informed of the exact date of the celebration.“ The ordination of female bishops in Spain must remain clandestine. Until when?

Dr. Bridget Mary Meehan, ARCWP

—————–

Source: Bridget Marys Blogspot, 28.5.2025

German Contact:

Links:

Wer zum Weltfrauentag 2025 am 8. März über die Frauen in der katholischen Kirche nachdenkt oder nachliest, stellt fest: Es hat sich (fast) nichts geändert. Wir drehen uns seit 60 Jahren im Kreis.

Auf den Punkt gebracht hat dies ausgerechnet ein Ratzinger-Schüler, der Regensburger Theologe Wolfgang Beinert. Er sieht keinen hinreichenden theologischen Grund gegen eine Priesterweihe für Frauen in der katholischen Kirche. Auch das oft zitierte Papstschreiben „Ordinatio Sacerdotalis“ Johannes Pauls II. von 1994 habe nur die Geltungskraft einer Mitteilung, sagte Beinert (Rheinische Post, 23.1.2024).

Alle Argumente darin seien, „um es vorsichtig zu sagen, schwach und stehen auf sehr tönernen Füßen“. Von der großen Mehrzahl ernstzunehmender Theologen würden sie darum auch nicht akzeptiert, sagte Beinert. Der einzige Grund für die Verweigerung einer Priesterinnenweihe sei die Tradition. Tradition sei aber nicht gottgegeben, sondern von Menschen gemacht.

Aber Menschen können irren. So ergibt sich leicht eine Tradition im Irrtum. „Entweder die Kirche bleibt dort, wo sie jetzt ist (im Irrtum); dann wird sie zumindest auf der nördlichen Halbkugel zu einer großen Sekte verkümmern. Oder sie geht den Weg der Reformen; dann kann ihre wunderbare Botschaft wieder aufblühen.“

Was aber tun, wenn Argumente allein nicht helfen? Es bleibt dann nur das Mittel des Ungehorsams und der Selbstermächtigung. Getreu dem Wort „Ungehorsam ist die erste Christenpflicht“. Oder biblisch ausgedrückt: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 5,29). Das kann man mit gutem Gewissen tun.

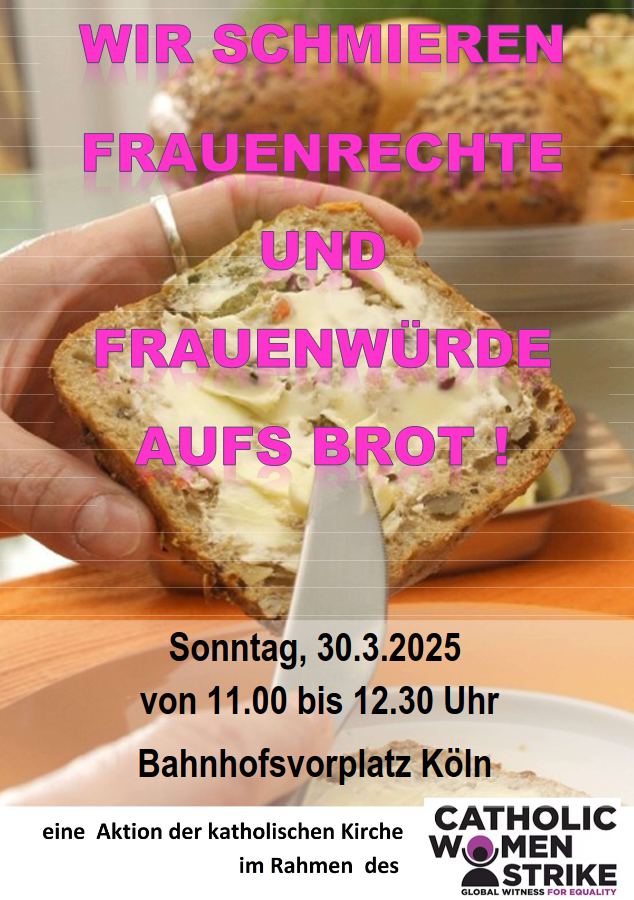

Frauenweihe.Jetzt. unterstützt den weltweiten Frauenstreik des Catholic Womens Council (CWC). Zusammen mit Maria 2.0 und Wir sind Kirche Deutschland findet dazu am Sonntag 30.3.2025 um 11.00h in Köln vor dem Hauptbahnhof am Dom ein interreligiöses Gebet statt. Dazu laden wir herzlich ein!

Auf dem Bahnhofsvorplatz vor dem Kölner Hauptbahnhof setzen wir ein Zeichen! Frauen aus der kath. Kirche, aber auch Frauen weltweit, werden von Ihren Entwürdigungen und Ermächtigungen berichten, wir werden im stillen Gedenken an die Opfer erinnern. Wir werden Brot miteinander teilen und uns mit dem Brot, das wir schmieren, stärken und ermutigen, nicht zu schweigen, sondern weiter zu fordern und zu handeln.

Wir laden nicht nur Frauen aus der kath. Kirche ein, sondern Frauen aller Religionen. Unserer Überzeugung nach hat die Ausgrenzung von Frauen durch die kath. Kirche auch Konsequenzen auf den Unfrieden in der Welt.

Würde die kath. Kirche den Frauen vollkommene Gleichberechtigung gewähren, hätte dies weltweit spürbare Konsequenzen, die auch zum Frieden in der Welt beitragen würden.

Solidarisieren sie sich mit uns, kommen sie am Sonntag, 30.3.2025, anstatt in die Hl. Messe zu gehen, zum Frauenstreik auf den Bahnhofsvorplatz in Köln.

Das Heilige Jahr 2025 hat begonnen. Aber immer noch gibt es Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Diskriminierung in der katholischen Kirche, nicht nur gegenüber Frauen.

Dagegen wendet sich diese Petition von We Are Church International und Catholic Women’s Council (deutsche Übersetzung hier bei Wir sind Kirche):

Rom, 12.10.2024: Während der Weltsynode berät Päpstin Martha I. mit 7 Bischöfinnen darüber, ob Männer weiterhin vom Priesteramt ausgeschlossen bleiben sollen. Das Männerthema dominiert zunehmend die innerkirchliche Diskussion und lässt sich trotz Hinweis auf die katholische Tradition nicht mehr aussitzen.

1994 hatte Päpstin Johanna Paula II. in einer wegweisenden Enzyklika klar gestellt, dass die «Kirche endgültig nicht befugt» sei, Männer zu Priestern zu weihen (Ordinatio sacerdotalis, Nr. 4). Päpstin Franziska I. hatte 2020 den Männer-Ausschluss in einem apostolischen Schreiben bestätigt. In dem Kapitel „Die Kraft und die Gabe der Männer“ befasst sie sich eingehend mit dem anderen Geschlecht. Sie begründet den Männer-Ausschluss damit, dass ihre Zulassung zur Weihe «auf eine Klerikalisierung der Männer» hinauslaufe; die Folge wäre eine «Verarmung ihres Beitrages», was es zu vermeiden gelte (Querida Amazonia Nr. 100).

Verfolgen Sie die aktuelle Diskussion während der Weltsynode 2024 in Rom in der Aufzeichnung der VATICANELLE-Aufführung :

> vollständiges Video (39 Minuten)

Ausschnitte:

> Trailer Päpstin Martha (0,7 Minuten)

> Trailer Bischöfin Renate (2,5 Minuten)

> Textausschnitte (auf Englisch)

> Bericht von Martha Heizer

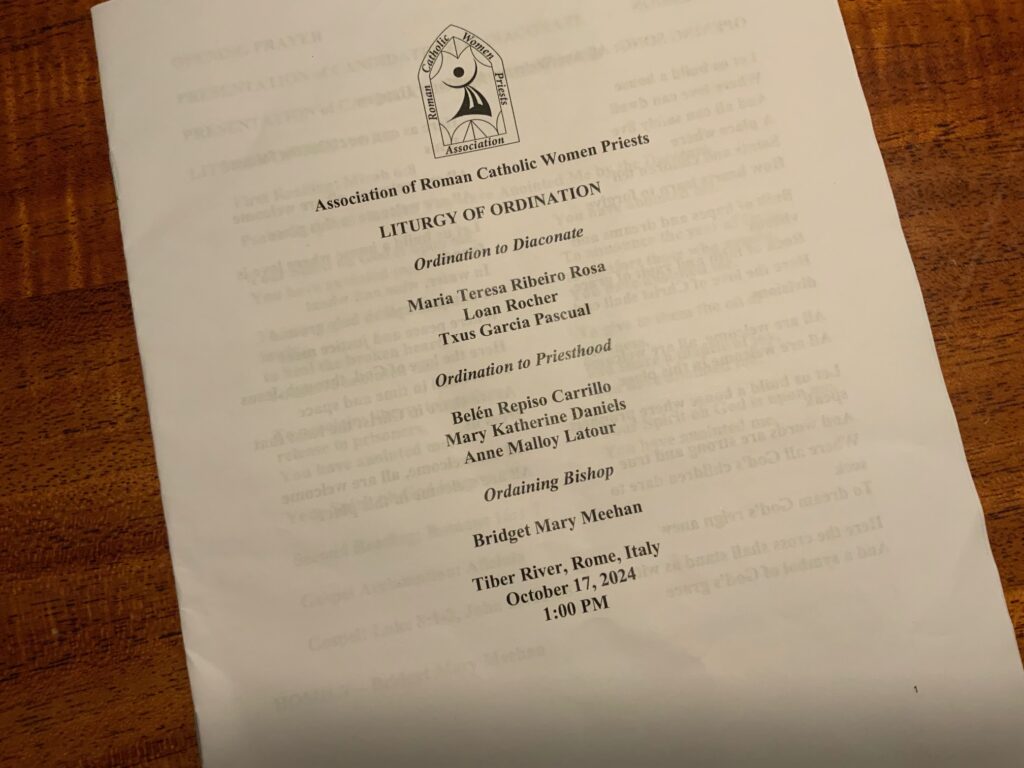

Gestern wurden 6 Frauen auf dem Tiber in Rom zu Diakoninnen und zu Priesterinnen ordiniert. Parallel zur Weltbischofssynode fand eine feierliche und fröhliche Weihezeremonie statt, die einen offenen Affront gegenüber der Amtskirche darstellte.

Die im Vorfeld von der Association of Roman Catholic Woman Priest (ARCWP) angekündigte Frauenweihe (s. Presseerklärung) wurde von TV-Stationen mehrer Länder aufgezeichnet. Der etwa 2-stündige Gottesdienst auf dem Tiber-Boot erfolgte in derselben Form wie für männliche Weihekandidaten, also einschliesslich Prostration (Niederlegen der Kandidatinnen); lediglich auf das Versprechen des Gehorsams gegenüber dem Bischof wurde verzichtet. Die Zeremonie fand mit Simultanübersetzung in den Sprachen der Geweihten statt: Englisch, Französisch und Spanisch.

Die Weihe der Frauen gilt gemäss dem Recht der römisch-katholischen Kirche als „Simulation“ und führt für die Geweihten und die Weihenden zur Exkommunikation. Sie wird von der Kirche nicht anerkannt. Die Frauen sowie einige Theologinnen und Theologen halten sie in der Tradition der Donau Sieben für gültig, aber unerlaubt (valide, sed illicite).

Nach der Weihe waren strahlende Geischte der neu geweihten Frauen zu sehen. Sie können nun das tun, wozu sie sich von Gott berufen sehen: Als Diakonninnen und Priesterinnen in der katholischen Kirche wirken. „Ich habe die Kirche der Zukunft gesehen“, meinte ein Besucher – eine Kirche ohne Frauendiskriminierung in universaler Pluralität.

Nachtrag – Presseecho

Der Theologe Thomas Söding schreibt während der Bischofssynode 2024 in Rom einen Synodenblog für das Zentralkommitee der deutschen Katholiken (ZdK). Unter „Synode mit Söding“ (SMS) schrieb er zum 12. Tag am 13.10.24 über ein Ereignis auf dem Petersplatz: „Eine Person, die sich weigerte, den Ausweis herzugeben, haben sie in Handschellen abgeführt.“ Man reibt sich die Augen. Behandelt der Vatikan Demonstrierende, die sich nicht ausweisen, wie Schwerkriminelle? Nach Recherchen in Rom ergibt sich folgendes:

Delegierte der internationalen Reformorganisation We Are Church hatten am selbigen Tag mit einem grossen Banner für „EQUALITY“ in der Kirche geworben. Dies geschah während der Ansprache des Papstes auf dem vollen Petersplatz. Auch viele andere Organisationen hatten grosse Banner gezeigt, in etwa 10 m Entfernung beispielsweise für „L´IMMACOLATA VINCERA“ (Jungfräulichkeit wird siegen). Dies ist auf der Übertragung des Angelus vom 13.10.24 deutlich zu sehen.

Nur wenige Minuten danach trat die italienische Polizei auf den Plan, die nicht als solche erkennbar war. Sie forderte die Bannerträger zur Absenkung auf. Das geschah sofort, das Banner wurde eingefaltet und war nicht mehr sichtbar. Trotzdem wurde das Banner vorübergehend konfisziert und die Bannerträger zur Identifizierung aufgefordert. Wie man aus der italienischen Polizei hört, möchte der Vatikanstaat – anders als der liberalere italienische Staat gleich nebenan – der Personendaten aller Demonstranten habhaft haben, deren Meinung nicht willkommen ist. Alle anderen Banner auf dem Petersplatz und ihre Träger blieben unbehelligt und waren während der Papstworte weiter zu sehen.

Nach der Untersagung der Demonstration eskalierte die italienische Polizei nun die Situation auf dem Petersplatz. Er ist zwar vatikanisches Staatsgebiet, wird aber im Auftrag des Vatikan durch die italienische Polizei gesichert. Einer der Bannerträger verweigerte die Herausgabe des Personalausweises, weil er ihn gar nicht bei sich hatte. Nach einem kurzen Wortwechsel wurden ihm plötzlich und ohne Vorwarnung Handschellen auf dem Rücken angelegt; er wurde zur nahe gelegenen Vatikanwache der italienischen Polizei abgeführt. Eine Besucherin des Angelus-Gebetes wollte diese italienisch-vatikanische Polizeigewalt fotografieren; es war die Frau des Mannes, der gerade weggeführt wurde. Daraufhin wurde sie völlig überraschend ohne Ansprache oder Vorwarnung ebenfalls mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt und zur Vatikanwache abgeführt. Wie sich später zeigte, sollen mit solchen Gewaltmassnahmen Fotografien von Polizeieinsätzen auf dem Petersplatz beseitigt werden können.

4 Stunden nach dieser völlig unverhältnismässige Anwendung von Polizeigewalt kamen beide wieder frei, aber erst nachdem sie einer erkennungsdienstlichen Behandlung (Fotos, Abdrücke aller Finger) zugestimmt hatten. Beide haben eine Strafanzeige wegen Resistanza (Widerstand gegen die Staatsgewalt) zu erwarten, was angesichts der Geschehnisse absurd ist. Die Fotografien der Frau, die sie von der Demonstration und ihrer Auflösung gemacht hatte, mussten gelöscht werden; Fotos der Fesselung waren bei ihr nicht vorhanden.

Was hat das mit der Synode zu tun? Papst Franziskus verkündet, mit der Weltsynode ein neues Kapitel in der katholischen Kirche aufzuschlagen. Als drei wesentliche Fähigkeiten nannte er „begegnen, zuhören und unterscheiden“. Die Offenheit beim Sprechen und Zuhören soll zukünftig zur neuen Kirchenkultur gehören.

Auf dem Petersplatz wird diese Offenheit wie folgt umgesetzt: Der Sicherheitsdienst des Vatikan überwacht den Platz flächendeckend mit Kameras. Sind darauf Banner zu sehen, die dem Vatikan nicht genehm sind, werden sie zensiert. Dazu erhalten die auf dem Petersplatz anwesenden Beamten der italienischen Polizei über Sprechgeräte Anweisung, diese Banner abnehmen zu lassen. Damit wird gewährleistet, dass innerhalb von wenigen Minuten, mitunter Sekunden, missliebige Äusserungen von Kirchenangehörigen nicht mehr sichtbar sind, notfalls durchgesetzt mit Zwangsmitteln. Auffallend dabei ist: Meinungsäusserungen von Fundamentalisten scheinen erwünscht zu sein, die Meinungsfreiheit von Reformern wird eingeschränkt. Zensur oder Maulkorb wären treffende Bezeichnungen; man denkt an die Inquisition. Diese Unterdrückung von Meinungsfreiheit ist nicht neu; sie wird schon lange praktiziert, wie Klagen von Betroffenen seit den 90er Jahren zeigen.

Zweifel an der Aufrichtigkeit des Vatikans im Hinblick auf die freie Meinungsäusserung bestehen schon länger. So wurde der Wunsch etlicher Synoden-Teilnehmer sowie vieler Verbände (z.B. in einem Offenen Brief an den Papst) abgeblockt, über das mittlerweile in der ganzen katholischen Welt (nicht nur in Europa, wie die Kirche behauptet) virulente Thema des Frauenpriestertums auf der Synode zu sprechen. Und im Vorfeld des nun laufenden letzten Abschnitts wurde sogar das bisher auf der Synode besprochene Thema Frauendiakonat ausgeklammert – ein klarer Rückschritt.

Und so stellen sich am Ende viele Fragen: Ist das Propagieren einer neuen Offenheit wie dem synodalen „Zuhören“ aufrichtig gemeint? Oder wird Meinungsfreiheit in der Kirche noch immer nur im Rahmen der kirchlichen Lehre gewährleistet? Ist Gewaltanwendung gegen Kirchenmitglieder immer noch Teil kirchlicher Machtausübung? Fremdelt der Vatikan immer noch mit den Menschenrechten, die er erst 1963 in der Enzyklika pacem in terris widerwillig anerkannte? Entfernt sich die offizielle Kirche so nicht immer weiter von ihrem Kirchenvolk?

Nachtrag – Presseecho: